Множество пастырей с замечательной судьбой служат в храмах в разных уголках России. Особый взгляд на жизнь одного из них представляет в своем рассказе русский писатель с Кубани Гарий Немченко, написавший о духовнике Майкопской епархии, войсковом казачьем священнике митрофорном протоиерее Борисе Малинке.

Настоятель Воскресенской церкви в Майкопе отец Борис Малинка родился на Полтавщине, в селе Великие Сорочинцы Миргородского района. Там, где появился на свет Божий Николай Васильевич Гоголь. Крещен был в той же церкви, где в свое время окрестили будущего великого пересмешника и печальника.

Для майкопского батюшки самым ярким воспоминанием раннего детства и сейчас остается, как суровой зимой в калошах на босу ногу и ветхом пиджачке, повязанный веревкой, сидит он на санях спиной к вознице, который гонит лошадь по еле видной дороге в ночном лесу. Мальчишка озяб настолько, что до него не сразу дошло: в догнавших их розвальнях вместе с соседскими мужиками-инвалидами сидел только что вернувшийся с фронта его отец. Не успел войти в хату, как ему рассказали о пропаже мальца, и первое, что сделал прошедший войну солдат, – бросился спасать собственного сына.

Рождественская сказка? Или горькая быль, которая для того и случилась, чтобы, ставши священником, Борис Малинка и сам потом стольких спас, стольких выручил? И бесконечно озябший тогда стольких в нашем холодном мире согрел. А в то время, после войны, когда бывший семинарист Иосиф Сталин осознал, наконец, Божию помощь России и оценил вклад Православной Церкви в победу над немцем, для мальчика настали и правда что счастливые времена.

Он был племянником митрополита Ставропольского и Бакинского Антония (Романовского), подолгу гостил у него дома, сопровождал в поездках, и одно из наиболее радостных видений послевоенного детства – как по дорожке причерноморского парка с сачком в руке он бежит за бабочкой и, увлекшись, сам вдруг попадает головой в «сачок» иного рода: в просторный рукав рясы тогдашнего Святейшего — Патриарха Алексия I, который прогуливался в обществе митрополита. Сколько раз это вдруг приснится ему потом посреди тревожных снов, когда уже при Хрущеве, намеревавшемся похоронить «последнего попа», семинариста Малинку, «белобилетника», вопреки закону забреют в солдаты…

Каждую ночь, когда все в казарме уснут, его начнут будить для многочасовых бесед в «красном уголке» со сменяющими друг дружку политработниками: может, признаешь, наконец, рядовой, что Бога нет?.. От слабости у него из носа начала идти кровь, и чуть ли не весь взвод подписал письмо, которое потом тайком отправили в Москву. Комиссия, что приехала разбираться в столь непривычном деле, приняла поистине соломоново решение: перевести непокорного солдатика в понтонно-мостовой отряд, почти сплошь состоявший из латышей и кавказцев. Пусть-ка там иноверцы разок-другой окунут его в иную купель – в ледяную водичку на сибирской реке. Глядишь, да солдат очнется.

Подумаешь сейчас, уже издалека, как ломали тогда судьбы верующих! В одно и то же время, в самом начале шестидесятых, мы с отцом Борисом трудились ну прямо-таки на соседних комсомольских ударных стройках. Мои товарищи строили под Новокузнецком известный теперь Запсиб. Понтонно-мостовой отряд, в котором служил рядовой Борис Малинка, помогал прокладывать знаменитую дорогу Абакан – Тайшет.

В один из первых дней после прибытия в часть Малинка деликатно попросил «державшего верхушку» чеченца Мадина Мадаева не материться, и тот ответил на просьбу еще более забористой бранью. Плотницкий топор, который в сердцах швырнул в него новенький солдат, чудом пролетел мимо головы и глубоко вонзился в сосну. Вынимавший его из дерева земляк Мадаева чуть не прежде остального увидел два-три вмятых лезвием в кору волоска и на ладони поднес Мадину – убедиться, что этот сумасшедший «неверный» мог натворить.

И неожиданно для себя недоучившийся семинарист стал «муллой». В части вдруг установился порядок, о каком отцы-командиры не могли и мечтать. Горцы подходили к нему под благословение и потихоньку просили прочитать проповедь.

Спустя почти сорок лет, уже в Майкопе, настоятель Воскресенской церкви отец Борис освящал большой магазин, и от его кропила шарахнулась стайка иеговистов, но тут же приблизились две чеченки:

– Мы не боимся твоей воды, батюшка, мы знаем, что она помогает, потому что мы истинно верующие мусульмане.

– Когда вы будете дома? – спросил отец Борис.

Рассказал им о своем старом знакомце Мадине Мадаеве, попросил разыскать его в Чечне и передать привет от «муллы» Бориса Малинки. Через несколько месяцев чеченки нашли священника в Воскресенской церкви:

– Привезли тебе привет из Чечни, от Бориса Мадаева.

Батюшка развел руками:

– Такого я не знаю…

– И он говорит, что не знаешь, – согласились чеченки. – Это сын Мадина, он назвал его так, как тебя звать. А сам погиб на войне. Отец Мадина совсем старый, тоже про тебя помнит. Пусть, говорит, «русский мулла» за всех помолится: и за русских, и за чеченцев. Будь она проклята, та война…

Но до Майкопа надо было дожить, как говорится.

После окончания Одесской семинарии молодой священник приехал в станицу Ленинградскую. Во времена коллективизации она одной из первых на Кубани попала на «черную доску». В станицах, подобной этой, не раскулачивали-расказачивали – прежних насельников вырубали под корень. Но дух ведь дышит, где хочет. А это был дух майского куреня Запорожского войска, чье имя перед этим носила станица. Уже вскоре в церкви, где было трое прихожан, их стало больше десятка. И выйдя однажды на улицу, молодой священник услышал негромкое, но столь по интонации знакомое:

– Идти за мной в десяти шагах, не оглядываться и не вздумать бежать!..

Выручил прихожанин, бывший фронтовик, вернувшийся в станицу «с орденами до пупа». Прорвался в Краснодаре к владыке Кубанскому Алексию (Коноплеву), участнику войны чуть не с тем же количеством наград, и владыка тут же выехал в Московскую Патриархию, тоже к бывшим фронтовикам… Отца Бориса перевели в станицу Бесскорбную, где все точь-в точь повторилось. И «главный кубанский поп» опять срочно отправился в Москву…

Снова несколько строк из своего прошлого: году, пожалуй, в девяностом мы – известный публицист Михаил Антонов, православный писатель Борис Споров и я – сидели за чаем с владыкой Питиримом, который был тогда заведующим Издательским отделом Московской Патриархии, и его заместителем отцом Иннокентием (Просвирниным), как воин, погибшим потом на своем священнослужительском посту – светлая память, отче! Владыка поглядел на часы: через несколько минут, сказал, в «Моменте истины» покажут его беседу с Андреем Карауловым. Не хотим ли вместе с ним ее посмотреть?.. Еще бы нет!

То было время, когда Церковь подвергалась ожесточенным нападкам новоявленных «демократов»: затем-то мы и пришли тогда в Патриархию, чтобы высказать известному иерарху слова поддержки. Во время передачи мы ему, конечно же, сопереживали и очень сочувствовали, особенно когда совсем еще молодой в ту пору и очень напористый Караулов прямым текстом обвинял владыку в сотрудничестве с КГБ. Когда передача закончилась, Михаил Антонов сказал, что готовы, мол, написать письмо, чтобы поставить на место зарвавшегося обозревателя. Глаза владыки насмешливо блеснули:

– Зачем?.. Пусть порезвится мальчик, пусть!

Вид его и впрямь был величествен: гордо посаженная крупная голова, правильные черты лица, ухоженная, почти до пояса борода, а глаза, глаза!

И почему я тогда не спросил его: может быть, он казак?

Потому что только у настоящих казаков, у бесстрашных воинов были такие глаза, когда встарь ими говорилось младшему: «Грею боевым взглядом!» Его в ту пору часто показывали по телевизору, и взгляд его, действительно, ободрял и придавал уверенности всей враз осиротевшей стране. Светлая и Вам память, владыка и – Царство Небесное!

А тогда он медленно оправил давно поседевшую бороду и проговорил почти грозно:

– Бывали ночи, которые я проводил за коньяком в компании генералов с Лубянки… Но наутро из тюрем выходили двадцать-тридцать священников! «О, светло светлая и прекрасно украшенная земля русская! Многими красотами прекрасна ты…»

«Слово о погибели земли русской», помните? Тринадцатый век. А в девятнадцатом Александру III было сказано: «Государь! Россия на краю гибели!» На что великодержавный царь позволил себе невозмутимо переспросить: «А когда она была не на краю?»

Так что же нас все-таки на этом самом краю до сих пор удерживает? Не эти ли, о ком только что рассказывал, заступники и молитвенники?

Вышло так, что я всегда пытался помогать простым батюшкам, все больше из провинции, из глубинки. С печальным, внезапно пробуждавшимся интересом замечал иной раз где-либо в церкви казака в донской форме либо в черкеске и про себя горько усмехался: да неужели?! Уж не заблудился ли случаем? И вдруг в Майкопе, где по семейным, как говорится, обстоятельствам стал бывать все чаще и чаще, в Воскресенской церкви стал казаков встречать постоянно… Да что это, думал, в любимом городе происходит?

Но что любимый город!.. Майкопских казаков из братства во имя архистратига Михаила увидал в Москве, когда они в молитвенном стоянии замерли перед представительством республики Адыгея: добивались от президента Аслана Джаримова возврата помещений Михайловского монастыря, где размещалась турбаза «Романтика»… Вид земляков в заснеженных бурках и облепленных снегом башлыках словно разбудил генетическую память и вызвал вдруг такое острое ощущение сопричастности и с давно ушедшими предками и с теми, кто их помнит и чтит.

Но только ли, только ли? В нашем стремительно меняющемся мире это, как никогда еще, может быть, сопряжено с чувством ответственности: и перед прошлым, которое уже не изменить, и перед будущим, которое пытаемся сегодня создавать по высоким образцам прошлого. Потому-то и не редкость среди прихожан Воскресенской церкви казаки в традиционной одежде.

Отец Борис – «войсковой священник» очень немногочисленного, но строгого по отношению к самому себе «войска», и его давно уже знают не только в Краснодаре: передают приветы из Сибири, поклоны с Севера. Казалось бы, на весь год хватает вместе с братством ему забот об обустройстве летнего молодежного лагеря на территории Михайловского монастыря, куда кроме своих огольцов с Кубани, Ставрополья и Дона зачастили и московские неслухи с богатой Рублевки. Но, может быть, в том числе, это подвигает отца Бориса к его постоянным походам и в исправительную колонию, и в наркологический диспансер. Дело известное: для настоящего пастыря больная овца дороже. Но вспомним и отчаянный клик Гоголя из его «Мертвых душ»: «Полюбите нас черненькими, а беленькими нас всякий полюбит!»

Кто с «казачьим батюшкой» хоть однажды говорил, исповедовался у него либо только слушал проповедь, тот уже не забудет его душевной открытости, проникновенной речи, любящего ясного взгляда. Может быть, дают о себе знать те армейские времена, когда он был «русским муллой», может быть, дело в природном дружелюбии настоятеля Воскресенской церкви, но от него как будто исходят благожелательность, то самое миролюбие, которого всем нынче так не хватает. Как-то в кругу мирян рассказывал трогательную историю о том, как молодой адыгеец приходил в церковь поставить свечу и заказать службу по своему рано ушедшему русскому другу. Рассказывал так задумчиво и так проникновенно, так на своих прихожан пытливо поглядывал, как будто глазами спрашивал: каждый ли из нас, мол, готов почтить память своего товарища из мусульман?

Нарочно остался, чтобы удовлетворить свой профессиональный интерес, как говорится, расспросить батюшку о подробностях, и тут вдруг выяснилось, что у батюшки такой круг знакомств с черкесами, что мне осталось только завидовать.

Шел потом из церкви и улыбался переплетению судеб: как славно, что добрые дела и забота об общем благе объединяют нас, таких разных и по национальности, и по вере. Что есть у нас, выходит, и общая вера: в нашу Россию.

Как отцу Борису все сочувствовали, как за него, давно слабого сердцем, переживали, когда у него погиб в автомобильной катастрофе старший сын Николай, тоже священник, настоятель церкви Святого Георгия!.. Сам в свое время переживший утрату сына, все порывался найти для батюшки особенные слова утешения, но успокоил себя потом одним: непременно расскажу о нем, непременно! Это, спаси Господи, одно из немногих преимуществ моей достаточно горькой, если оставаться честным человеком, профессии. Но твердо знаю: сколькие в этом случае по-хорошему мне позавидуют! Поверьте, однако, многочисленные прихожане отца Бориса, поверьте: разве не от вашего также имени все эти благодарные слова о нем, смею надеяться, говорю?

Очень непростая судьба нашего батюшки и пропущенный через сердце сокровенный опыт Русской Православной Церкви положили на лик его отпечаток добытой скорбями благодати, которую нельзя не ощутить. Но, может быть, есть и в судьбе его, и в духовном опыте некая сокровенная составляющая, которая дается исключительно родимой землей? Той самой, что дала миру Николая Васильевича Гоголя, так до сих пор и не разгаданного до конца одного из главных заступников и православной Руси, и общего славянского братства? Вспомним его бессмертный завет: «Нет уз святее товарищества!»

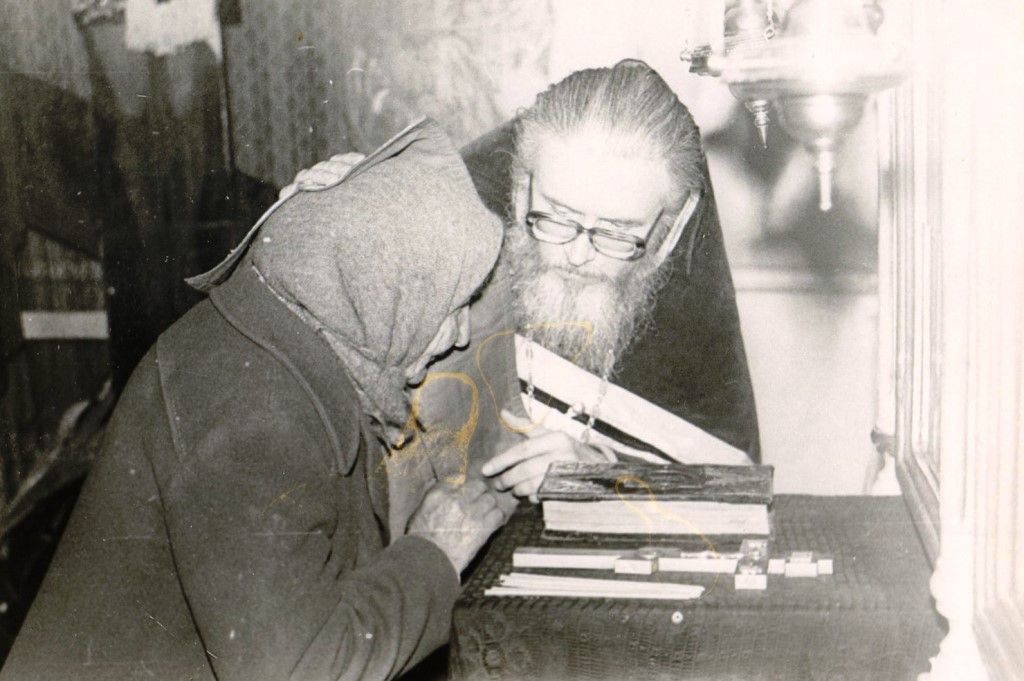

В краеведческом музее в Сорочинцах среди фотографий дворянского рода Малинок висит большой портрет отца Бориса, написанный известным майкопским художником Борисом Воронкиным. Подарил его сорочинцам мэр Майкопа Черниченко, и этот жест обозначает утверждение духовной связи нашего города с гоголевскими местами.

Когда-то Гоголь сказал о Пушкине: «Пушкин есть явление чрезвычайное и, может быть, единственное явление русского духа. Это русский человек в его развитии, в каком он, может быть, явится через двести лет».

Двести лет минули. Оглянешься: как будто они и были России отпущены для того, чтобы испытать русского человека на прочность. Каких только за это время он не пережил катаклизмов, каких не держал экзаменов! И каких только не получал оценок: несмотря на проявления высокого духа, все больше в массе своей посредственных, а то и откровенных «неудов». Но то – по земному, скоропреходящему счету. Есть, однако, иной счет, высший. Как раньше говаривали, горний. Трагедийный. Жертвенный. И спасительный. Помнить о нем призывает отец Борис и в своих молитвах о нас, и в горячих, все больше пока печальных, проповедях…

Но кончится надолго затянувшаяся для нашей родины ночь. Кончится. И наступит, верьте, наступит день!..

Гарий НЕМЧЕНКО,

член Союза писателей России,

Заслуженный работник культуры республики Адыгея

Цитируется по публикации сайта Майкопской епархии