Согласно библейской традиции, «воспитание» или «образование» (в данном случае уподобление божественному облику) человека начинается уже с самого начала творения мира. Главным педагогическим замыслом Бога по отношению к человеку является окончательное его обо́жение. В Ветхом Завете эта мысль не прослеживается явно, но подготавливает почву для ее полного раскрытия уже в Новом Завете. Так в чем особенности ветхозаветной модели воспитания – как Бог воспитывал избранный народ, и какое это нашло отражение в бытовом воспитании подрастающего поколения у иудеев? Какие элементы этой модели были восприняты общиной христиан уже на первых этапах существования, и что особым образом отличает христианское воспитание?

Воспитание через заповеди

Квинтэссенция всего воспитательного характера Священной истории заключается в том, что Бог, творя человека, открывает и являет ему Себя, предлагает личные взаимоотношения, в конечном итоге Сам становится человеком, исцеляя поврежденную грехом природу, чтобы наконец человек смог уподобиться своему Творцу насколько это возможно.

Весь этот божественный замысел находит свое осуществление в новозаветном откровении, тогда как в Ветхом Завете разворачивается длительная история подготовки к этому великому таинству, предлагая человеку, потерявшему непосредственную связь с Богом и как следствие обретшему смерть, инструменты в виде заповедей, которые должны были не столько ввести ограничения и запреты, сколько помочь человеку восстановить свои отношения с Богом, некогда разорванные грехом.

Так, будучи еще помещенным в раю, человек получает первую заповедь – невкушение от «дерева познания добра и зла» (Быт. 2. 17), следование которой, по мысли святых отцов, должно было способствовать совершенствованию человека в добре и познании Бога. Православная традиция всегда видела в этом событии стремление Бога наделить человека свободным выбором – выбором жизни или смерти. Соблюдение первой заповеди, согласно самому священному тексту, могло даровать бессмертие человеческой природе, пренебрежению ею – смерть и как следствие лишение богопознания и обо́жения соответственно. В этом смысле заповедь – это не ограничитель, а указатель к божественной жизни.

По словам митрополита Амфилохия (Радовича), именно заповедь «делает человека целостным и настоящим. Нет ничего более соприродного человеческой природе, чем божественная заповедь; заповедью раскрывается человеческая природа и открывается, что добродетель, т.е. жизнь по Богу и в Боге – единственный естественный и нормальный способ человеческого существования».

Однако прародители в качестве жизненного компаса выбирают не заповедь, которая под сказывала вернейший путь обо́жения, а собственное желание «быть как боги», которое и приводит к разрыву с Творцом. Эта вселенская катастрофа, как учит Церковь, побуждает Создателя еще до творения космоса определить домостроительство человеческого спасения, в чем и раскрывается божественный педагогический замысел.

Ветхозаветный «педагог ко Христу»

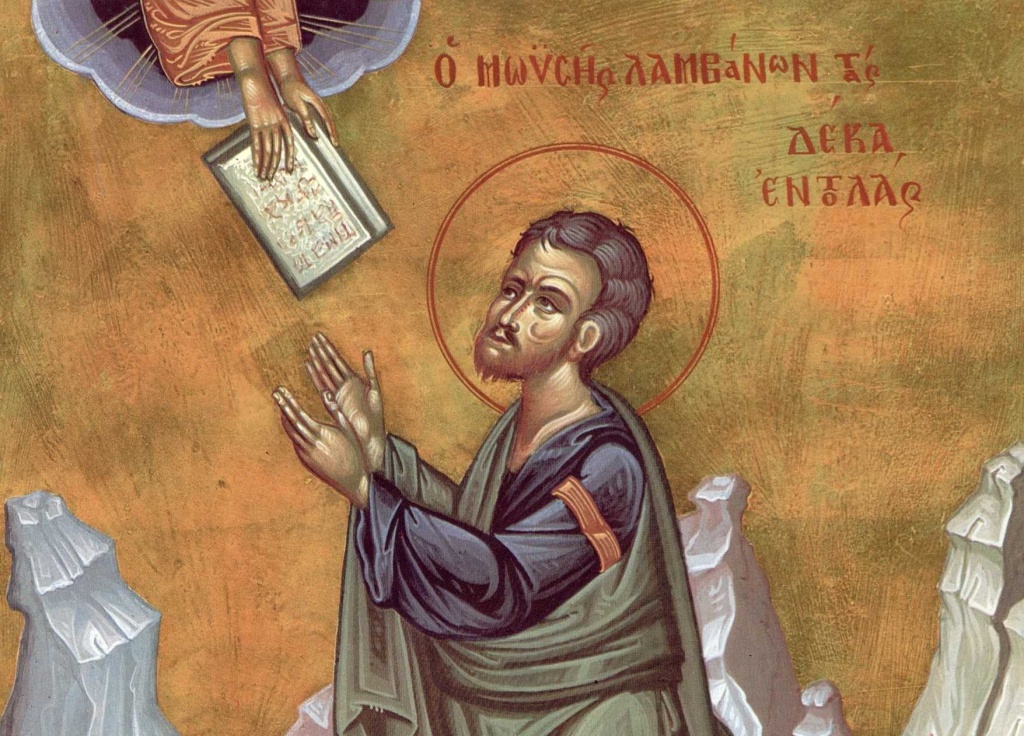

Нарративная часть Ветхого Завета свидетельствует о том, что для осуществления своего божественного плана Бог в конкретный исторический период избирает определенный народ, чтобы через него приготовить Свой приход в мир для спасения всего человечества. Вся история ветхозаветных взаимоотношений Бога и избранного народа показывает, как Бог непрестанно заботится о Своем избраннике, регулярно напоминая ему пути жизни. И первым шагом премудрого Воспитателя является заключение союза с еврейским народом на горе Синай, где последний получает заповеди или закон, цель и определение которого позднее выразит апостол Павел, называя его «детоводителем (педагогом) ко Христу» (Гал. 3. 24).

Исходя из этого, можно заключить, что ветхозаветный закон полагал своей целью воспитать и приготовить человечество в лице евреев к принятию спасительной жертвы Христовой. Этой же цели служила и вся последующая история богоизбранного народа, выраженная и зафиксированная в исторических, учительных и пророческих книгах, именуемая позднее корпусом Священного Писания, служившая назиданием и напоминанием о цели и смысле заключенного некогда с Богом завета.

Пожалуй, краеугольным средоточием ветхозаветного закона является его богоцентричность – вера во единого Бога, Творца всего сущего – благодаря чему и формируется вся последующая духовная ментальность и религиозное благочестие Израиля. Порабощенным египетским пленом не только физически, но и духовно (история с золотым тельцом это ярко демонстрирует) евреям предлагается вспомнить своих отцов, которые заключили завет с Богом. Главным же содержанием этого завета является сама вера, если быть точнее, верность (евр. emuna) Богу и Его заповедям.

С призыва к верности и начинается вся история избранного народа. Вся жизнь израильской общины концентрируется вокруг Бога и Его слова, выражаемое через закон и пророков. Посредством них Бог открывает Свою волю о народе, воспитывает его и ведет к осуществлению Своего замысла.

Как показывает ветхозаветная история, воспитание Израиля происходило не только посредством закона и избранных людей, напоминающих ему его договор с Богом, но и национальными катастрофами в виде плена и бедствий как следствие нарушения этого договора. Однако наряду с этим божественная педагогика выражается и в самой избранности народа, «сознанием избранности, которое объединяет его в единую, неразделимую общину, собирает ее вокруг скинии Господней, наполненной славой Божией, вокруг святого Имени Своего».

На пути формирования избранной общины важным фактором играет собственно исполнение предписаний закона (этических, культовых, обрядовых, социально-общественных), начинающееся с обрезания, которое является важной воспитательной мерой, поскольку оно – подтверждение принадлежности к избранному народу Божьему.

Наличие закона – это то, что является ядром с одной стороны, духовной, с другой, интеллектуально-образовательной жизни еврейского народа. Закону необходимо было не только следовать, но учиться и учить подрастающее поколение, его изучению отводилось ключевое место в иудейском обществе. Так, «вся жизнь, в том числе и воспитание, была пронизана религиозными началами и строилась по божественным заповедям. Закон, данный Богом своему народу, определял весь его быт, и вне этого закона не могло быть других воспитательных требований» (Священник Евгений Шестун «Православная педагогика»).

Дети в Ветхом Завете

Поскольку рождение детей являлось благословением Божиим и наградой, то их наличие всегда воспринималось в еврейской семье как большая радость (Пс. 126. 3-5), поэтому обязанность воспитывать и наставлять детей, посредством чего и формировались их поведение, система ценностей и мировосприятие, являлось родительской прерогативой (Втор. 21:18).

Согласно еврейской традиции, домашнее воспитание ребенка начиналось с трехлетнего возраста, с момента его способности говорить. На этом начальном этапе родителями прививалась любовь к молитве и духовным песнопениям, что составляло базовое религиозное воспитание еврейского ребенка. Именно дома у детей происходило первое знакомство со священной историей, раскрывающей особые отношения народа с Богом, заповедями, религиозными обрядами и праздниками.

Ответственность за религиозное воспитание ребенка возлагалась на отца как главу семьи, который должен был заложить сыну, в первую очередь, основы веры и рассказать историю народа.

Другой обязанностью по отношению к сыну являлось научение его ремеслу, которым владеет сам отец, поскольку в противном случае, не обученный и не приспособленный ко взрослой жизни ребенок считался потенциальным вором.

Роль матери в воспитании сына также было значимым, однако до определенного возраста, всё же основной ее задачей являлось воспитание дочери. Т.к. в иудейском обществе девочка ценилась ниже, чем мальчик, то все её воспитание и религиозное образование, какое она только могла получить, происходило исключительно дома. Как и в греко-римском обществе, еврейская девочка в основном обучалась практическим навыкам, направленным на созидание и сохранение домашнего быта: готовка, шитье, вязание, работа по хозяйству, что должно было воспитать в ней качества, благодаря которым она была бы хорошей супругой и матерью.

В некоторых случаях девочки могли получать базовую грамоту: читать, писать, считать.

Очень важный аспект в воспитании девочки отводился ее морально-нравственному облику. В иудейском народе высоко ценились нравственность и целомудрие, заповеди о которых напрямую вытекали из Священного Писания и строго соблюдались.

В общественно-религиозной жизни народа женщины принимали минимальное участие, отчасти это связано с тем, что согласно предписаниям Мишны (свод религиозных, этических и юридических правил) им не дозволялось в субботний день выносить из дома младенцев, что естественным образом исключало возможность многим женщинам посещать синагогальное богослужение. Тем не менее, законы о ритуальной чистоте и «кошерности» семейного стола исполнялись всеми женщинами.

На том же начальном этапе образования детей не менее важным являлось привлечение их к непосредственному участию в общественных богослужениях и религиозных праздниках, в которых раскрывались ключевые события из жизни еврейского народа. Так базовая программа т.н. «домашней школы» имела религиозный и профессиональный характер.

Как учили в ветхозаветные времена?

В период до вавилонского плена обязанность обучать народ закону возлагалась на священников (отчасти на левитов), а также на пророков, основной задачей которых являлось разъяснение закона и применение его на практике, а уже несколько позднее, когда пророческая харизма иссякла, эту роль взяли на себя книжники.

Нашествие вавилонян, разрушение главной святыни евреев – храма – в 586 году до Рождества Христова и уведение в плен привело к невозможности для еврейского народа собираться в храме для молитвы и слушать закон. Однако желание хранить верность Богу и продолжать изучать Его постановления побуждает евреев собираться вместе для этих целей даже в плену, отчего, собственно, и происходит название «синагога» (букв. собрание), – и только потом само помещение (архитектура напоминала храм), ставшее важным молитвенным, культурным, социальным, юридическим и учебным центром.

В синагоге или действующей при ней школе образование получали не только дети, но и взрослое население. Как это было принято на Ближнем Востоке, основным методом обучения у евреев было заучивание наизусть текстов Закона. Тренировке памяти способствовали декламация с пересказом в устном и письменном виде.

Как и сейчас, тогда обучение строилось на систематичности: занятия проходили в установленные дни и часы. Основной литературой, на основе которой учили, были книги Закона и книги учительного характера.

Со временем появляются отдельные направления в еврейской системе образования, так называемые богословские школы, наиболее известными из которых стали школы Гиллеля и Шаммая. Молодые люди, желавшие получить более фундаментальное религиозное образование, могли продолжить обучение в этих школах.

Главные задачи образования в Ветхом Завете

Подход к образованию у еврейского народа в ветхозаветные времена коренным образом отличался от подхода их соседей, где оно носило чисто утилитарный характер. В первую очередь, для библейского сознания сутью образования, его целью является хождение «путем Господним», означающее следование воле Бога, исполнение Его заповедей и постановлений, то есть осуществление на практике данного Богом закона.

Важность получения религиозного образования обуславливалась и историческим контекстом, т.к. всякий раз, когда национальному и религиозному единству избранного народа угрожала опасность в виде захватнических войн со стороны империй, возникавших на Ближнем Востоке и Европе, евреям необходимо было сохранить свою религиозную и национальную идентичность, что требовало знания Закона, его сохранение и передачи далее.

В целом нужно отметить, что образование, направленное на формирование цельной личности, как таковое определялось религиозной традицией и ее идеалами, поэтому научение следующего поколения этим идеалам (наряду с профессионально-техническими навыками) и является главнейшей задачей образовательно-воспитательного процесса в древнем мире.

Новозаветная педагогика

Такая особенность ветхозаветного воспитания, ставившая перед собой цель достичь состояния праведности, была воспринята и новозаветной Церковью и первые десятилетия определяла благочестие раннехристианской общины. Тот самый изначальный педагогический замысел Бога о человеке, когда человек призывается к обо́жению, уже в полноте своей отражается в новозаветной истории. И основанием человеческого обо́жения становится воплощение Бога в истории.

Весь последующий посыл новозаветного нарратива стремится развить эту идею, приблизить понимание человека к тому, что главный смысл и ценность человеческого существования есть уподобление Христу, соединение с Ним через ту же верность завету, но уже новому, освященному жертвенной кровью Спасителя. Верность эта выражается в самой жизни во Христе, как о том неустанно напоминают новозаветные авторы.

Само же новозаветное откровение начинается с педагогического призыва, а именно с призыва к покаянию и изменению себя. Он является основополагающим принципом в деле спасения и обо́жения, и выражается он в обращении Бога к каждому человеку. С призыва к изменению образа жизни начал свою проповедь Господь Иисус Христос, с этого начали свою миссию Его апостолы, об этом свидетельствует сегодня и Церковь.

Создание нового сообщества, призванного осуществить замысел Бога, становится главным педагогическим лейтмотивом миссионерской деятельности апостолов. Ведь и само фиксирование памяти об Иисусе Христе в виде Евангелий осуществлялось евангелистами только лишь с этой целью. Увековечивание на папирусе земного пути Спасителя – это попытка еще раз напомнить, что было исправлено и осуществлено Христом, чего не смог сделать первый Адам, и чему должно следовать последующее поколение христиан, реализуя в своей жизни божественный призыв.

Священник Александр ВОЖДАЕВ

В основе материала –

публикация журнала Нижегородской духовной семинарии «Дамаскин»