С окончания гонений XX столетия прошло уже более четверти века. Сейчас многие из тех, кто наполняет храмы во время богослужений, и представить себе не могут, насколько великим подарком для верующих людей в атеистическом государстве становилась порой очень редкая возможность встретиться со священником, побеседовать с ним, исповедаться и причаститься – то, что сейчас, слава Богу, стало частью обычной жизни прихожанина. Воспоминанием о незабываемом вкусе единственной просфоры своего детства делится автор бытописательных рассказов Лидия Вакина, сотрудница и прихожанка Оковецкой церкви Ржева.

«Где родился, там и пригодился», — так говорят в народе. Я родилась в Прибалтике, в первое послевоенное десятилетие, но знаю о каких-то подробностях жизни семьи и своего младенчества только по рассказам мамы. А пригодилась я совсем в другом месте — на родине бабушки и мамы, в дальнем местечке под Костромой, куда переехали со временем мои родители.

В деревеньке в семь домов на холме, неподалеку от довольно большого лесного озера жилось привольно, уютно. Жизнь была наполнена событиями, смыслом, трудом. Вся округа полна жизни. Рядом, в досягаемости взгляда, были разбросаны деревеньки, иногда похожие на хутора. В тихие вечера доносились звуки этой жизни: барабанный виртуозный стук палочек пастуха о деревянную доску – сигнал к возвращению стада с пастбища. По утрам были слышны пение голосистых петухов, звуки работающих тракторов. Зимой, над сияющей голубизной снега, – уходящие в небо белые столбы дыма из печных труб. Гирлянды инея на березах и черемухах, на моих ресницах, на воротнике папиного полушубка…

Полная безмятежность моего детского существования иногда нарушалась невесть откуда взявшейся температурой, болью в горле и устрашающим блеском бикса – металлического медицинского контейнера, в котором мама ставила стерилизовать шприцы, чтоб сделать мне укол. Самое противное и горькое лекарство было не так страшно, как неведомое (хоть и стремительное), но страшное своей инородностью воздействие – укол.

Восточнее нашей деревни находились два поселения – деревня Рязаново и село Рязаново. В селе была не действовавшая и полуразрушенная церковь. И как мне потом объяснил кто-то из бабушек, это и определило уважительное название – «село». А отсутствие церкви – попроще: «деревня».

В один из зимних дней произошло событие, которое я часто вспоминаю, когда доводится посещать храм с внучатами. Утреннюю дорогу в село Рязаново в тот день я не помню. Наверное, спала в «карете», как называли родители санки с плетеным из прутьев коробом, в котором завернутым спокойно помещался ребенок, то есть я. В округе таких санок ни у кого не было, их привезли с пожитками из Прибалтики мои родители.

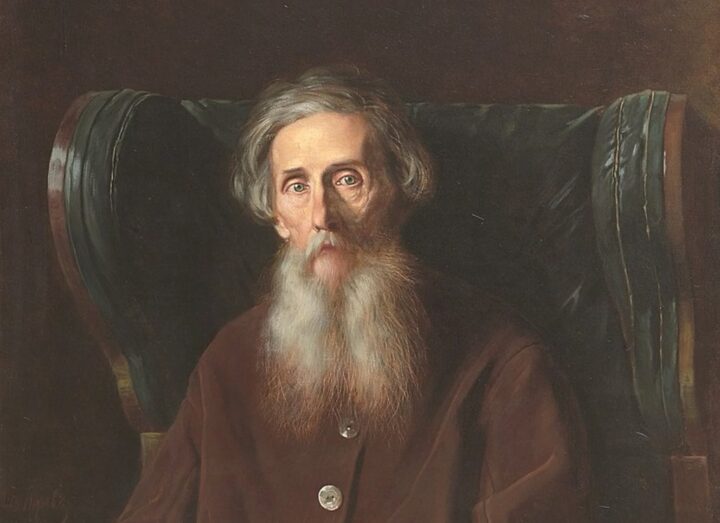

Отчетливо помню мерцание свечи в полумраке деревенского дома, великолепие сияющих окладов на иконах и бородатое лицо батюшки, подающего мне Причастие. После этого мне была дана маленькая просфора, имевшая неземной вкус. Ничего на свете вкуснее мне пробовать не приходилось. Всю обратную дорогу к нашей деревне мама и бабушка обсуждали события этого дня, благостно рассуждая о том, что Бог дал батюшку, который согласился приехать откуда-то издалека, поисповедовал взрослых и причастил детей.

«Может, наша поменьше болеть теперь будет?», – с надеждой говорила мама.

Милостью Божией, у нас открыты храмы. И можно, имея добрую волю, посещать их вместе с детьми и внуками, не опасаясь гонений. И когда внучата, съев по просфоре после Причастия, просят дать еще, я никогда им не отказываю, помня неземной вкус единственной просфоры моего детства.

Лидия ВАКИНА

Публикация сайта Ржевской епархии