Псков – это древний город-крепость на западных рубежах нашего Отечества. А примерно в 50 км от него, на самой границе с Эстонией, находится районный центр Печоры, выросший в XV столетии как посад около Успенского Псково-Печерского монастыря. Успенская обитель сама выполняла функции крепости несколько веков. Ее осаждали враги, монастырь неоднократно горел, а братии приходилось скрываться «в Богом зданных пещерах». В тяжелые времена Великой Отечественной войны храмы монастыря пострадали от бомбежек и артиллерийских обстрелов, однако он никогда не прекращал свою деятельность. Когда Псковская земля была освобождена Красной Армией, началась новая история Псково-Печерского монастыря, и она связана с монахами − бывшими фронтовиками, которые прошли весь ужас Второй мировой войны, выстояли с оружием в руках и молитвой на устах.

Архимандрит с орденом Красного Знамени

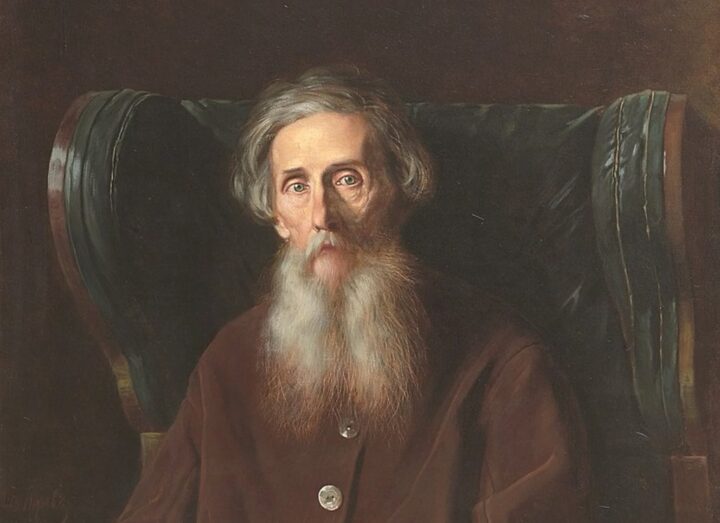

Иван Михайлович Воронов родился в 1914 году и вряд ли когда-нибудь думал, что ему Бог судил стать великим наместником Псково-Печерского монастыря, духовного светильника Православной Руси в XX веке, пожалуй, не меньшего, чем Троице-Сергиева лавра.

Иван Воронов обладал художественным даром и учился в студии при Московском союзе советских художников. В 1942 году он попал на фронты Великой Отечественной войны. Воевать ему пришлось много, он прошел с нашей армией дорогу от Москвы и до нацистского Берлина. Был награжден орденом Красной Звезды, медалями «За боевые заслуги» и «За отвагу».

В 1950 году Иван Воронов становится послушником в Троице-Сергиевой лавре, однако ему не было суждено молиться Богу в обители преподобного Сергия Радонежского до конца дней своих. После пострига с именем Алипий он пребывал в Лавре до 1959 года, занимался реставрацией иконописи, сам трудился иконописцем.

В Лавре раскрылся и его управленческий дар, поэтому в 1959 году Патриарх Алексий I утвердил отца Алипия наместником Псково-Печерского монастыря.

В 1960 году игумен Алипий становится архимандритом. Надо сказать, что во времена хрущевских гонений он совершил один из своих главных подвигов: не допустил закрытия Псково-Печерского монастыря. Советским чиновникам архимандрит Алипий как-то заявил: «Я лучше приму мученическую смерть, но монастырь не закрою».

Наместник принимал в монастырь бывших фронтовиков, и когда в очередной раз туда явилась комиссия с требованием закрытия Псково-Печерской обители, архимандрит сказал: «У меня половина братии – фронтовики, будем сражаться до последнего. Посмотрите на монастырь − какая здесь дислокация. Танки не пройдут. Вы сможете нас взять только с неба авиацией. Но едва лишь первый самолет появится над монастырем, через несколько минут об этом будет рассказано всему миру по «Голосу Америки». Так что думайте сами!»

Так отец Алипий и отстоял монастырь от погрома безбожниками.

Важнейшей заслугой архимандрита явилось восстановление старчества. Наместник каким-то чудом сумел возвратить из Финляндии валаамских старцев. Кроме того, он приютил иеромонаха Иоанна (Крестьянкина), пережившего и лагеря, и ссылки. В будущем отец Иоанн стал великим старцем-духовником Псково-Печерского монастыря.

Отец Алипий, будучи сам художником, занимался не только реставрацией икон и фресок, еще ему удалось не допустить увоза за границу целого ряда картин и рисунков русских и иностранных художников. Позднее архимандрит передал их в Русский музей. Современники всегда вспоминали, что Алипий старался оказывать поддержку неимущим и бедным людям, организовывал помощь нищим и больным.

Архимандрит всегда помнил о том, что же его подвигло принять монашеский постриг. Он говорил: «Война была такой чудовищной, такой страшной, что я дал слово Богу: если в этой страшной битве выживу, то обязательно уйду в монастырь, чтобы бороться против будущих войн».

Архимандрит Алипий отошел ко Господу в 1975 году, но остались его слова как завет всем русским православным христианам: «Любовь есть высшая молитва. Если молитва − царица добродетелей, то христианская любовь − Бог, ибо Бог и есть Любовь… Смотрите на мир только сквозь призму любви, и все ваши проблемы уйдут: внутри себя вы увидите Царствие Божие, в человеке − икону, в земной красоте − тень райской жизни».

«А мне и здесь хорошо»

Фома Андреевич Молявко всего на один год был старше Ивана Воронова, но родился он в крестьянской семье в Белоруссии. Мальчик с детства полюбил церковные службы и собирался стать монахом в Зосимо-Савватиевской обители в Тверской области, но этого не произошло. Советская власть развернула гонения против Русской Православной Церкви, которых еще не бывало. Арестовывали и монахов, и священнослужителей, и мирян.

В 1930 году игумен монастыря благословил молодого Фому вернуться домой, чтобы избежать попадания под каток карательного аппарата безбожников.

В 1937 году Фома принимает постриг с именем Феофан, и с этого времени начинается его путь по лагерям. Монаха Феофана арестовали и отправили в заключение. В тюрьме, лагерях и ссылках он пробыл с 1937 по 1943 год. Так как в 1943 году должен был состояться Поместный Собор Русской Православной Церкви, чтобы избрать Патриарха, из мест «не столь отдаленных» начали хоть как-то освобождать священнослужителей и епископов.

Когда начальник лагеря вызвал монаха Феофана и объявил о том, что его освобождают, в ответ он услышал: «А мне и здесь хорошо!» Разозленный начальник приказал выпроводить отца Феофана из лагеря в течение 24 часов.

В 1944 году Феофана призвали в Красную Армию. Ему довелось воевать в «королеве полей» − пехоте. Неоднократно смерть под пулями грозила ему, но Бог предназначил Феофана к дальнейшей службе в Русской Православной Церкви.

При освобождении Будапешта отец Феофан получил тяжелое ранение, и уже после войны ему было тяжело ходить, но он не жаловался. Монах Феофан, точнее, советский солдат Феофан, был награжден медалями «За взятие Будапешта» и «За участие в Великой Отечественной войне».

Иеродиакон Феофан в 1945 году начал служить в Тверской епархии, но за духовным наставлением он обязательно старался добраться до Псково-Печерского монастыря, и в 1951 году по предложению архимандрита Пимена (Извекова), который в 1971 году станет Патриархом Московским и всея Руси, Феофан остался в монастыре.

В Псково-Печерской обители он нес разные послушания; приходилось даже охранять монастырь, ведь сплошных стен не было − сказалось наследие прошедшей войны.

В 1951 году отца Феофана рукоположили во иеромонахи, а с 1955 года он являлся благочинным монастыря.

Больше всего на свете архимандрит Феофан любил молитву и церковное пение. Неслучайно он исполнял обязанности регента монастырского хора. Его проповеди отличались особой теплотой, и он учил всегда за все благодарить Бога.

Архимандрит Тихон (Секретарев) рассказал об одном эпизоде из жизни отца Феофана:

«Однажды, в канун Великого поста, отец Феофан шел на раннюю литургию в храм и, поскользнувшись, сломал ногу. В Прощеное воскресенье я зашел в келью его навестить.

– Вы не скорбите, что не можете пойти на Прощеное воскресенье, на службы великопостные, которые очень любите? – спросил я, увидев его радостным.

– Вы знаете: в древних монастырях монахи в Великом посту уходили в пустыню, чтобы один на один с Богом провести это благодатное время, врачуя раны своей души. И вот я сейчас как бы ухожу в пустыню, чтобы в уединении провести это благодатное время, врачуя раны своей души. И вот я сейчас как бы ухожу в пустыню, чтобы в уединении провести это благодатное время. Церковный устав я знаю, богослужебные книги у меня есть, я буду молиться келейно и с пользой для души проведу это время».

Все дальше и дальше от нас уходят годы Великой Отечественной войны. И сейчас начинаешь осознавать, насколько же Промысл Божий сказался на русской истории лютого XX века. И на вопро «почему же Россия (СССР) выстояла в войне, каких никогда не знал род человеческий от начала времен?» – находится ответ: Бог спас Россию. Он даровал ей и полководцев, и обычных солдат, подобных архимандритам Алипию и Феофану, которые всегда были готовы положить душу свою за други своя.

Александр ГОНЧАРОВ

Публикация сайта «Православное Осколье»