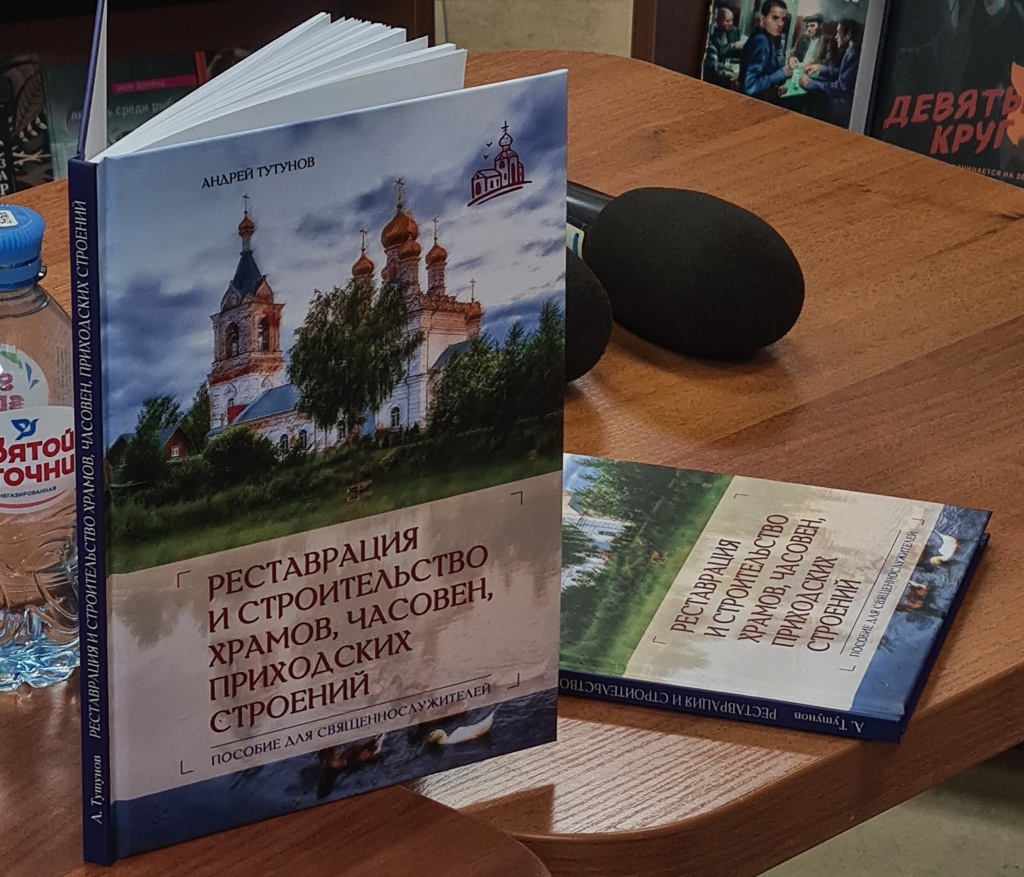

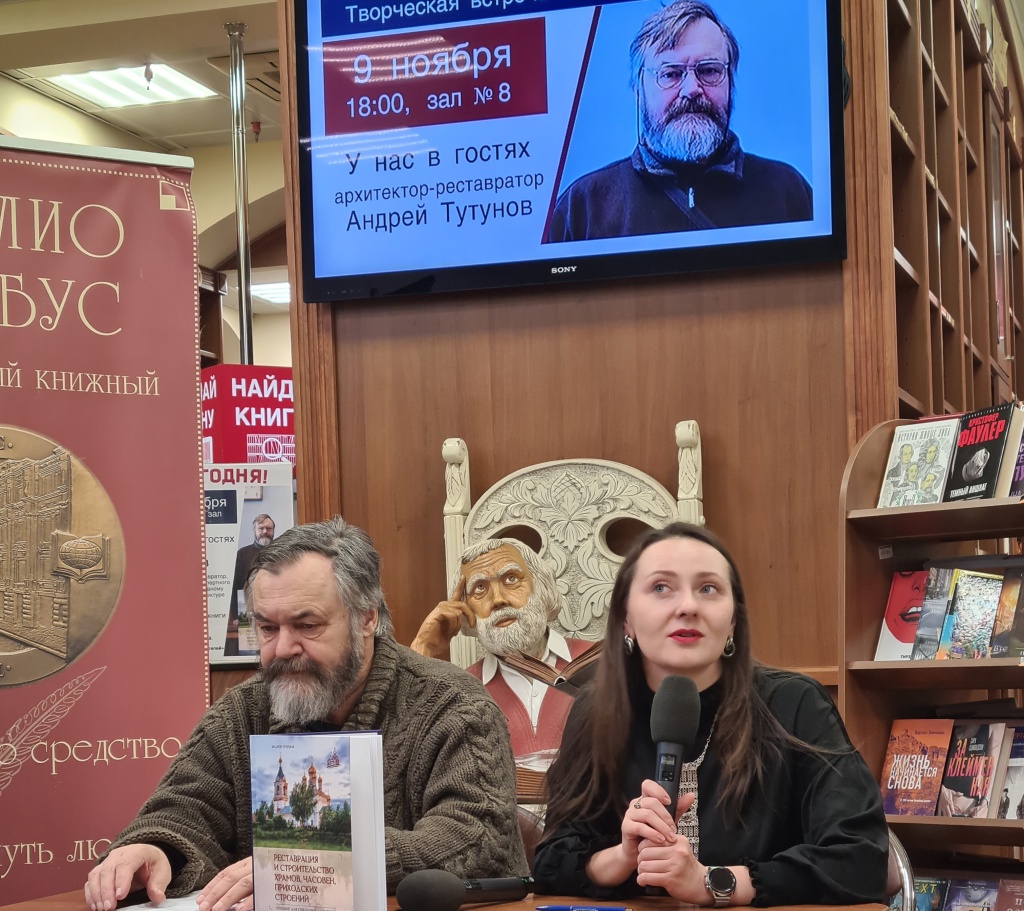

9 ноября 2023 года в книжном пространстве «Библио-Глобус» в Москве прошла творческая встреча с архитектором-реставратором Андреем Сергеевичем Тутуновым, посвященная выходу в свет его книги-пособия «Реставрация и строительство храмов, часовен, приходских строений». Книгу выпустила издательская компания «Просветитель» благодаря международной грантовой программе «Православная инициатива» и при информационной поддержке интернет-портала «Приходы».

Встреча с читателями переросла в заинтересованное обсуждение, в ходе которого были подняты очень многие важные вопросы: как и где научиться храмовому зодчеству? как не только консервировать храмы в опустевших селениях, но и сохранять их проекты для возможного воспроизведения при строительстве новых церквей? с какими проблемами сталкиваются люди, инициирующие реставрацию? как сделать, чтобы отреставрированный храм не превратился в новодел? Как возводить церковные здания, чтоб результатом строительства на стала «хрущевка» с куполом?

Ведущей мероприятия выступила кандидат социологических наук, главный редактор портала «Приходы» Е.Е. Жуковская.

Что не нужно делать на храме, чтобы ему не навредить

Главной же темой разговора стали актуальные и порой болезненные темы, поднятые в новом издании. «Мы знаем, что храмы вроде бы строятся священнослужителями, но на самом деле в этом процесс вовлечено огромное количество людей, и очень часто священнослужители являются, скорее, заказчиками – строительство храмов лежит на мирянах. А если мы говорим о вопросах реставрации и консервации, когда миряне-волонтеры вовлекаются в наведение порядка вокруг руинированных храмовых строений, то здесь очень важно не нарушить то, что сохранилось, то, что может быть преобразовано впоследствии в храмовое здание, и не нарушить законодательство», – отметила Е.Е. Жуковская. Она спросила автора книги, как часто сегодня происходят нарушения установленных норм и правил, касающихся реставрации и строительства храмов.

Как отметил А.С. Тутунов, к сожалению, это происходит весьма часто:

– Основных причин этого две. Первая причина: священники и рады бы соблюдать законодательство, но они его просто не знают. Это больше относится к поселкам городского типа, небольшим городкам и т.д., в Москве и Петербурге ситуация гораздо лучше. И второе: есть определенная категория священников, которая считает, что они всё знают, всё умеют, и ничье мнение их не интересует – ни мнение епископа, ни мнение инспекции по охране памятников. Они строят и реставрируют так, как считают нужным.

При этом он обратил внимание на еще один немаловажный момент: в связи с определенной политикой Министерства культуры стоимость проекта реставрации бывает такова, что у приходов просто нет на него денег. Реставратор дал конкретный пример последствий такой политики:

– В одной из епархий Рязанской митрополии необходимо было оштукатурить 20 квадратных метров стены, это не Бог весть что. Отвалилась штукатурка. Я им дал состав раствора – они оштукатурили. Немедленно приехала инспекция из Рязани и оштрафовала храм на 200 тысяч рублей за ведение работ без проекта реставрации. Учитывая, что такой проект стоит от 2 миллионов рублей, получается парадоксальная ситуация: на работы как таковые нужно 400 тысяч, и 2 миллиона требуется выложить на проект, который никому не нужен. Я не имею права критиковать наше законодательство, тем не менее, могу вам сказать, что все архитекторы-реставраторы, с которыми я общаюсь, в ужасе от действующих норм по реставрации памятников культуры.

Еще один конкретный пример. «В маленьком городе в Башкирии решили восстановить колокольню. Где искать местную инспекцию охраны памятников в этом населенном пункте, никто не знает. На свой страх и риск начали какие-то проектные работы. К счастью, они нашли меня, я им сделал проект, и они реконструировали снесенную колокольню без участия региональной инспекции охраны памятников», – рассказал А.С. Тутунов.

Архитектор-реставратор также обратил внимание слушателей на то, что значительное число храмов в России не являются ни памятниками федерального значения, ни памятниками регионального значения. То есть любой батюшка может там делать, что хочет, и никаких репрессивных мер к нему применить нельзя, потому что храм никому не принадлежит.

Ужесточение законодательства, конечно, имело под собой какие-то основания. Тем не менее, те, кто на практике занимается реставрацией, замечают резкое увеличение объема необходимых для документального обеспечения этого процесса бумаг. Автор представленной на творческой встрече книги-пособия, в частности, упомянул: «Когда в 1974-1975 годах я работал во Всесоюзном реставрационном комбинате, одним из наших объектов был Архангельский собор Московского Кремля, памятник первостепенного значения. Вся документация по нему составляла два томика. Сейчас на самый затрапезный маленький храм требуется восемь томов».

Причем, как отмечалось на встрече с читателями, «творческий процесс» в этой сфере идет постоянно, и каждый день чиновники изобретают что-то новое. Очередные уточнения в федеральный закон «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» были внесены буквально этим летом.

А.С. Тутунов рассказал, что ему известны некоторые реставрационные фирмы, которые категорически отказываются работать с объектами в Москве, потому что, по их словам, количество бумаг, которое требуется для проведения реставрации, таково, что сделать просто ничего не возможно.

А что делать с храмами в провинции?

– Безусловно, если храм находится в руинированном состоянии, необходимо вмешательство реставратора, – подчеркнул он. – Ни один батюшка при всем своем желании не может выполнить грамотный проект реставрации. Но значительная часть храмов требует в общем-то незначительных работ: замена окон и дверей, замена кровли, устройство куполов, отмостка вокруг храма, устройство полов в храме и покраска. Если батюшки будут буквально следовать закону, то на каждое из этих действий они обязаны будут предоставить проект реставрации стоимостью два – два с половиной миллиона рублей. Захотел покрасить храм? Давай, выполняй все требования. И, собственно говоря, моя книга немного партизанская: я объясняю батюшкам, как справиться с определенными задачами, чтобы не навредить храму, не обращаясь к инспекции, которая может находиться за 300-400 километров и, возможно, представлена одной дамой, которая смутно представляет, что у нее в регионе есть несколько храмов, но не более того. Если бы я ее назвал на более жаргонном языке, название звучало бы так: «Чего не нужно делать на храме, чтобы ему не навредить». В этом труде я рассматриваю именно те вопросы, которые у духовенства возникают чаще всего.

Кстати, автор настоятельно рекомендовал издательству написать на обложке «пособие» – пособие для священнослужителей и для всех тех, кто занимается вопросами реставрации и строительства храмов. С чем это связано? Дело в том, что опытному архитектору-реставратору и так известно практически все, что я написано в этой книге, но многие вопросы важно понимать и другим участникам процесса реставрации – священнику, старосте прихода, волонтерам, участникам инициативных групп и т.д.

– В провинции очень часто бывает так: священника назначают на нормальный действующий приход, архиерей его вызывает и говорит: «Вот тебе руины в довесок к приходу, восстанавливай их, как хочешь», – рассказывает А.С. Тутунов. – Вот для таких батюшек я книгу и составлял, чтобы они хотя бы примерно знали, с чего начать. Поэтому я назвал ее пособием для священнослужителей.

Впрочем, возможно, и реставраторы, особенно молодые, найдут в изданной книге полезную для себя информацию. Дело в том, что в 1990-е годы в нашей стране произошло катастрофическое обрушение реставрационной отрасли: зарплаты не платили, поэтому реставраторы разбежались по частным конторам, ушли в современное проектирование. В этой сфере остались в значительной степени те, которым просто некуда было деваться. Таким образом, советская школа реставрации, которая складывалась в течение нескольких десятилетий, в течение десяти лет полностью рухнула и сейчас создается практически заново, отметил автор.

– Когда я начинал работать в 1973 году, любой реставратор знал практически всё, что у меня в книге написано. И пособие это – для священников, поскольку маститые реставраторы (их несколько человек осталось на всю Москву), конечно же, скажут: «Но это же и так известно». Я отвечу: «Я пишу не для вас, вы это всё знаете. Книга для тех, кто не знает вообще ничего, но сталкивается с этими проблемами».

Русские храмы за пределами России

Значительная часть жизни Андрея Сергеевича Тутунова связана с зарубежьем, в частности, с Францией. В дореволюционное время там было построено немало православных храмов, которые имеют большое культурное, историческое, архитектурное значение для всего Православия. Как там содержат и поддерживают требуемое состояние этих строений?

– Что касается собора Александра Невского в Париже, этим, в основном, занимается французское государство, – отметил он. – Если государство включает соответствующие работы в планы Министерства финансов, то выделяются средства и производится полная реставрация. С собором в Ницце, построенным по инициативе и на средства государя императора Николая II, более сложная ситуация: там частично приходится собирать деньги самим, частично дает деньги государство.

Вообще же во Франции в целом ситуация достаточно печальная с храмами, и связано это с тем, что верующих все меньше и меньше, констатировал архитектор. Согласно данным католических сайтов, за последние три десятка лет в этой стране было полностью снесено 30 храмов Римско-Католической Церкви, и на их месте были устроены стоянки, построены новые дома.

– В среднем сейчас во Франции сносится один храм в год. Народ абсолютно неверующий, храмы стоят пустые. А поскольку храмовые здания находятся на балансе у города, в котором они находятся, если у города нет денег содержать этот храм, то его сносят, а на его месте делается, например, спортплощадка. Да, не сносятся, конечно, готические или романские храмы, но строения XIX века уничтожаются совершенно безжалостно.

Несколько лет назад в центре Париже на набережной Бранли, недалеко от Эйфелевой башни, был построен еще один русский православный храм – Свято-Троицкий собор. Однако реализованное при строительстве архитектурное решение вызывает самые разные суждения, нередко критические. Своим мнением поделился и Андрей Сергеевич:

– Первый архитектор, который про себя говорил, что он наполовину мистик, наполовину агностик, сделал проект, который французская власть не пропустила. И в итоге проект отдали французскому архитектору. Ну, мы его сравниваем с коробкой для обуви, обернутой снаружи скотчем. Что есть, то построили…

На что похожа современная храмовая архитектура?

Но ведь у каждой эпохи были свои архитектурные образцы. Может быть, в XXI веке должны быть именно такие храмы? Однако, уверен архитектор, изменения архитектурных стилей при строительстве храмов не могут идти революционным путем:

– В результате большевистского переворота 1917 года у нас прервалась традиция храмовой архитектуры, и создавать на пустом месте новую нереально. Традиция потому и традиция, что она эволюционирует, ее развитие – это эволюционный, а не революционный процесс. Поэтому я считаю, что задача нашего поколения состоит в том, чтобы, идеально изучив наше архитектурное наследие за последние хотя бы 300-400 лет, овладев им полностью, начать постепенно создавать новый архитектурный стиль. Поэтому я резко отрицательно отношусь ко всем попыткам создать какое-то современное решение, когда получается, попросту говоря, торговый центр, но только с куполами. Дело в том, что храмовая архитектура должна учитывать то, что внутри находятся люди, которые молятся Богу. Современная храмовая архитектура этого не учитывает вообще: архитектору нужно самовыразиться, а кто там будет внутри, ему абсолютно безразлично. Это причина, по которой современные храмовые постройки выглядят очень печально.

И трудно сказать, насколько могло бы изменить ситуацию большее участие приходского совета, прихожан в определении внешнего облика будущего храма. В дореволюционной России, в правление императора Николая II, создавались государственные комиссии по храмовому зодчеству, которые определяли, какой должна быть архитектура того или иного храма. Как отметил с сожалением А.С. Тутунов, при современном общем падении культуры населения мнение прихожан частенько ограничивается парой идей: чем больше, тем красивее, и чтоб было поярче. Реставратор проиллюстрировал подобные архитектурные предпочтения цитатой из «Капитанской дочки» А.С. Пушкина: «Пугачев сидел в комнате, оклеенной золотыми обоями, которую мужики называли дворцом».

– К сожалению, прихожане очень часто хотят, чтобы все было, как сказал мне староста одного прихода: «Сделайте все поголубее и порозовее», – сказал автор книги, посвященной строительству и реставрации храмов. – Поэтому мне кажется, что в разработке проектов современных храмов должны участвовать в значительной степени реставраторы с большим реставрационным опытом.

Тридцать лет на возрождение храмовой архитектуры

Он также напомнил еще одно обстоятельство, до сих пор негативно влияющее на восстановление и развитие архитектурной традиции храмового зодчества:

– 4 ноября 1957 года вышло постановление ЦК КПСС и Совета министров СССР «Об излишествах в архитектуре», после чего архитекторов вообще перестали учить деталям. И современный архитектор даже примерно не знает, что такое наличник, как проектировать оконную или дверную ручку, дверь, что такое портал. Вы же сами видите: строят стеклянный кубик или параллелепипед – то горизонтальный, то вертикальный. Ни одной архитектурной детали на нем нет. Настоящая архитектура отличается от современной тем, что вы можете воспринимать ее с любого расстояния. Простой пример – храм Покрова на Нерли. Вы можете смотреть на него с расстояния километра, и он прекрасен. И вы можете смотреть на него с расстояния пяти метров, и он прекрасен. Подойдите на пять метров к современному стеклянному двадцатиэтажному зданию – думаю, комментарии излишни. Поэтому современный архитектор и не способен проектировать грамотно здания храмов.

Нужно, по крайней мере, лет тридцать, чтобы архитекторы снова вжились в храмовую архитектуру, полагает Андрей Сергеевич:

– Посмотрите на Политехнический музей в Москве: на нем есть элементы, которые присутствуют на Парфеноне древнегреческом – профиля́. В его архитектуре видна связь поколений, связь традиций. Посмотрите на здание «Библио-Глобуса» – в нем будут элементы, которые присутствовали в архитектуре 100, 200 или 300 лет назад. Да, это другая архитектура, но одно вырастало из другого. В 1917 году все как отрезали. Потом, при Сталине, это немножко возродили в высотках: их можно любить, можно не любить, но существовала Академия архитектуры, которая все-таки хоть как-то отслеживала обучение архитектуре студентов. А в 1957 году все благополучно закончилось… Поэтому я считаю, что на настоящем этапе необходимо в архитектурное образование вернуть обучение традиционной архитектуре, чтобы не было преподавания, как говорят студенты, «от Адама до Потсдама за два семестра».

По его мнению, если этот сдвиг в архитектурном образовании произойдет, то после трех-четырех-пяти выпусков архитектурного института, когда появятся преподаватели, которые могут обучать следующие поколения, в течение трех десятилетий в России сможет возродиться храмовая архитектура.

«Архитектурное старообрядчество» и проблема копипаста

При этом среди современных священников, которые зачастую и являются заказчиками строительства храма и нередко влияют на окончательное решение относительно его внешнего вида, очень заметно то, что А.С. Тутунов называет «архитектурным старообрядчеством».

– Наше духовенство в своей массе вообще не признает никакую архитектуру после патриарха Никона. Большая часть батюшек уверена в том, что храм может быть или как Успенский собор во Владимире, или как церковь Зачатия праведной Анны, что в Углу, или относиться к псково-новгородскому стилю. Другого они не признают. Наше духовенство полностью отрицает русскую архитектуру XVIII-XIX веков и начала XX века. И тут бедная архитектура попадает в ножницы: с одной стороны – требования батюшек к «архитектурному старообрядчеству», с другой стороны – безграмотность самих архитекторов. Чик – и всё, архитектура отлетает. Поскольку курс русской архитектуры в Архитектурном институте города Москвы рассчитан на полгода, попытки за это время выучить тысячу лет русской архитектуры при одной лекции в неделю бессмысленны. То есть люди выходят из института со знаниями в этой сфере, равными абсолютному нулю. Поэтому что делает современный архитектор: он открывает интернет-браузер, находит фотографию Успенского собора Троице-Сергиевой Лавры, быстренько перерисовывает его контур, сажает главы и после этого выпускает рабочие чертежи. Все вместе это называется у него «архитектурный проект».

Неожиданные проблемы возникли и с принятым сейчас проектированием на компьютере, упомянул архитектор:

– Потому что когда вы проектируете на бумаге, автоматически вы делаете это в масштабе. А в компьютере что происходит? Берут ту же церковь святого Трифона в Напрудном. Она внутри не очень высокая. Потом вставляют данные в компьютер, нажимают на кнопку, а она увеличивается в два раза. И когда мне приносят этот проект, я говорю: «Слушай, дорогой, у тебя дверь получилась 4,5 метра высотой, как так?» – «А я просто увеличил проект в два раза, и все» – отвечают мне.

Андрей Сергеевич признается, что у него нет любимого стиля русской архитектуры:

– Я люблю всю русскую архитектуру – и XII век, и ампир. Меня могут за это презирать, но я также очень люблю «краснокирпичную» русскую архитектуру конца XIX – начала XX века, образцами которой являются здания Московской городской думы и Исторического музея.

При этом очень важно, чтобы архитектурный стиль соответствовал месту, где будет возводиться храм. Так, по желанию одного мецената в кубанских степях была построена церковь, являющаяся копией знаменитого храма Покрова на Нерли:

– То есть он стоит среди подсолнухов, среди степей. Это прекрасно, но все-таки храм Покрова на Нерли на Кубани, где массовое строительство началось только в XIX веке, выглядит достаточно странно, – напомнил архитектор. – Поэтому очень важно строить храмы в той или иной части России в соответствии с моментом заселения русскими этой территории. Вот сейчас, например, я проектирую для острова Русский во Владивостоке братский корпус. Там вся архитектура краснокирпичная, потому что Владивосток начал застраиваться только в конце XIX века, соответственно, я и архитектуру делаю такую.

А вот контрпример:

– Ко мне обратился священник из Наро-Фоминска, это современный подмосковный город, самые ранние строения там датированы 1870 годом, в основном же встречаются фабричные корпуса конца XIX – начала XX века. И вот батюшка потребовал, чтобы я ему в спальный район между пятиэтажками впроектировал точную копию древнего собора 1152 года из Переславля-Залесского. Как вы думаете, как это будет выглядеть? Наро-Фоминск, стоят хрущобы из силикатного кирпича, стоит корпус ткацкой фабрики 1895 года и стоит копия древнего храма. Диснейленд какой-то получается. К сожалению, «архитектурное старообрядчество», о котором мы уже говорили, имеет очень большое распространение. Есть церковь Трифона в Напрудном – так вот, такие же храмы теперь стоят (это у меня документально подтверждено) от Владивостока до Минска. То есть во Владивостоке нужна церковь святого Трифона в Напрудном, в Минске нужна церковь святого Трифона в Напрудном. Из-за постоянных повторов, в общем-то, получаются «хрущевки» с куполами.

На чем можно сэкономить, и на чем экономить нельзя

Некоторое время назад в недрах профильных учреждений Московской Патриархии озвучивалась идея создания единого реестра архитектурных проектов, чтобы потом по этим типовым проектам возводить храмы в разных точках России. По мнению А.С. Тутунова, это было ошибочным решением, в том числе потому что его реализацией занимались современные архитекторы, которые практически ничего не понимают в русской архитектуре. Более того, они сделали проекты храмов «модульными», то есть священник, выбирающий, каким будет новый храм для его прихода, может взять алтарь от одного храма, четверик от другого, колокольню от третьего, купола от четвертого, все это скомпоновать и получить свой храм, как из кубиков.

Конечно, такое решение способствует удешевлению проектирования, но автор книги предлагает подумать: хотите вы красиво или хотите вы дешево? Красиво и дешево одновременно не бывает. Он предложил другой, более действенный способ удешевить храмовое строительство:

– Когда я проектирую храм, всегда закладываю в проекте возможность строить его поэтапно. То есть, например, вы строите храм, закладываете фундамент, но колокольню не строите, потому что она одна потянет на 15-20 миллионов рублей. Возводится храм, в нем начинается приходская жизнь, может быть, появляются богатые меценаты, и, глядишь, лет через семь-десять можно будет построить колокольню. Я нашел пока только такой способ удешевления строительства.

Еще одна важная деталь: необходимо при создании проекта ориентироваться на приходские реалии. Например, в Москве очень важно строить храмы с несколькими престолами, чтобы в великие праздники ранняя служба в боковом приделе начиналась в 7 утра, а поздняя служба – в 10 утра. Это обусловлено спецификой городской жизни: зачастую если праздник приходится на рабочий день, верующие люди приходят в храм помолиться рано утром и уже потом идут на работу. А те, кому на работу не нужно идти, идут к поздней службе. Однако в той же Москве нередко строят гигантский храм с одним престолом.

– Мне современные архитекторы лично признавались: «Мы беремся за храмовую архитектуру, когда нам просто нечем заняться», – рассказал А.С. Тутунов. – Ну как после этого может получиться храм? Мне встречались проекты, где видно, что человек никогда в церкви не был: он чертит план храма, где Царские врата и боковые двери открываются не внутрь алтаря, а наружу. То есть человек даже не знает, как служба идет, но берется проектировать храм.

Как отметила, резюмируя сказанное, ведущая творческой встречи Евгения Жуковская, архитектор, который берется за проектирование храма, должен знать множество нюансов церковной жизни, а лучше всего, быть по-настоящему погружен в приходскую жизнь, в эту тематику, ведь в ином случае последствия его ошибок будут сказываться на жизни прихожан и «мозолить» глаза прохожим, как минимум, многие десятилетия.

А С. Тутунов проиллюстрировал эту мысль примером старинной московской архитектуры:

– Если вы возьмете центр Москвы, где храмы старые, вы увидите, что они все низкие и «разлапистые». То есть там всегда, во-первых, маленький объем – его легко натопить, во-вторых, всегда можно устроить две службы – раннюю и позднюю. Мало того, это очень удобно с точки зрения самой службы. В центральном приделе совершается богослужение, в боковом идет исповедь. Или, скажем, умер человек, привезли покойника накануне. Если вы его ставите по центру храма, как проводить службу? А так вы его поставили в приделе, и после службы батюшка пришел отпел покойника. То есть идеальный вариант – это храм с двумя приделами. И небольшого объема. А не то, что сейчас строят в Москве: нечто гигантское по объему, но с одним престолом.

Да и всегда ли требуются именно огромные храмы? Ведь, напомнил Андрей Сергеевич, для полноценного контакта священника с прихожанами оптимальная численность общины с одним священником – 150 человек, большее число людей батюшка не сможет полноценно окормлять.

– В этом наша принципиальная разница с католиками: они строят собор Парижской Богоматери, собор в Реймсе, собор в Шартре и т.д., куда ходит весь город, и люди там друг друга не знают. Для русского менталитета свойственно построить маленький храм, в котором все друг друга знают, как одна семья. Как посчитали в Сретенском монастыре, православный священник может максимально окормить 150 человек. То есть если в храме два священника – 300 человек. Но больше, чем на это число людей, строить обычную приходскую церковь бессмысленно, потому что тогда священник будет просто внешней фигурой для приходящих в храм.

«Архитектурное старообрядчество» при выборе внешнего облика храма нередко сочетается у священников со стремлениями внести в его обустройство нечто из современной жизни – например, «теплые полы». С одной стороны, это кажется оптимальным решением для отопления храмов большого объема, с другой – есть очень большая проблема, о которой на этапе строительства и отделки обычно не задумываются. На это обратил внимание слушателей А.Н. Тутунов:

– Теплые полы неремонтопригодны: если они вышли из строя через пятнадцать лет по какой-либо причине, вам придется перекладывать весь пол. И вот вы нашли место поломки, вы взломали это место, но нет никакой гарантии, что такая же плитка или такой же камень будет существовать в России через пятнадцать лет. Значит, у вас будет цветная «заплата» на этом месте. Поэтому я считаю, что самое простое отопление – это традиционные радиаторы, которые висят под окнами. Вышел из строя радиатор – отрезали его автогеном, вварили другой, отопление продолжается.

Еще одно ошибочное решение, которой порой принимается с целью удешевления строительства: возвести деревянный храм вместо каменного. Однако, как отметил, опираясь на собственный опыт строительства, Андрей Сергеевич Тутунов, стоимость грамотно рубленого деревянного храма гораздо выше, чем стоимость храма кирпичного.

– А то деревянное строительство, что сейчас вы видите, – это храмы, рассчитанные максимум на 50 лет. Это здание третьей категории, то есть как хрущевки – через полвека они точно рухнут.

Кроме того, у деревянных храмов есть еще один недостаток: любая бревенчатая постройка, если она сделана грамотно, оседает полтора года. Если это зимняя древесина, процент усадки будет равен 5 процентам, если летняя – десяти-пятнадцати процентам.

– То есть представьте себе: вы заложили потолок 4 метра высотой, и у вас через год он будет уже 3,8 метра, если использовался качественный лес, а если нет, то будет уже 3,6 метра. Дерево – живой материал, это не кирпичи, которые положил – и все, кирпич никуда не двигается. С деревом очень сложно работать, – напомнил Андрей Сергеевич.

А можно ли строить в XXI веке храм с использованием современных технологий и материалов? Например, железобетонных конструкций. По мнению А.С. Тутунова, нужно иметь в виду, что для храма характерна монументальность, а из железобетона сделать что-либо монументальное очень сложно, постройка из этого материала выглядит как вырезанная из картона: «Стеночки 20 сентиметров, вы вставили окно, и оно стоит практически в плоскости стены. Таким образом, железобетонный храм будет выглядеть, будто театральная декорация. Когда я проектирую кирпичный храм, закладываю толщину стены минимум в три кирпича, то есть 75 сантиметров, чтобы чувствовалась монументальность постройки. А так – эксперименты можно делать любые, тут я ничего не могу сказать».

Насколько большой нужен храм?

Есть еще одна проблема, которая рассмотрена в том разделе книги-пособия, который посвящен современной церковной архитектуре: священник при принятии решения о строительстве зачастую совершенно не представляет себе, каких размеров должен быть храм для его прихода. Андрей Сергеевич предлагает универсальную формулу:

– Берем численность жителей населенного пункта – скажем, это город на 30 тысяч жителей. Тех, кто регулярно ходит в церковь, у нас в провинции насчитывается всего лишь один процент населения. В Москве это полтора-два процента. Таким образом, при 30 тысячах жителей нужен храм на 300 человек. Расчет обычно производится так: 2,5 человека на 1 квадратный метр. Вы делите 300 на 2,5 и получаете 80 квадратных метров – это площадь храма, нужная конкретно для этого города. А что у меня регулярно бывает со священниками? «Хочу храм 300 квадратных метров». Я говорю: «У вас разве 750 прихожан?» – «Нет, сто пятьдесят» – «А остальное место чем будет занято?» – «Да, пожалуй, я не подумал».

Как заметила ведущая встречи Е.Е. Жуковская, зачастую число людей, «практически» верующих, ходящих в церковь, зависит в том числе и от количества храмов. Так, на Урале и дальше, до Дальнего Востока, изначально меньше успели построить, и когда по стране «покатилось красное колесо», объекты церковной архитектуры снесли напрочь. Поэтому в дальних регионах порой нет даже визуальной, символической насмотренности у людей: мелькания креста, пусть покошенной, но все же главки, пусть переломанного, но очертания храма: «Поэтому мы получили огромное количество людей, не понимающих, что такое религия, что такое Церковь и Бог. По большому счету, мы сегодня живем с вами во времена, когда эти территории нужно заново крестить, заново просвещать. Нужно заново говорить, что такое религия, чем одна религия отличается от другой, Кто такой Бог, и какова вообще Церковь. Поэтому и проблема со строительством и посещением храмов».

А еще и современные архитекторы, и духовенство очень любят возводить высокие храмы, при этом совершенно не принимается в расчет стоимость зимнего отопления такого помещения. Следствием таких непродуманных решений можно считать объявление, которое можно увидеть на дверях одного из новопостроенных московских храмов: «Дорогие братья и сестры! Помогите собрать деньги на отопление храма».

Долгожданная книга

Книга-пособие «Реставрация, строительство, консервация храмов, часовен и приходских строений» издана в рамках грантового проекта «Реставрация памятников религиозного назначения: методическая помощь епархиям и гражданским активистам», соединившего экспертов, волонтеров, специалистов под эгидой реставрации и возрождения архитектурного культурного наследия. В ходе реализации этого начинания проводились онлайн-встречи, оказывалась методическая помощь священникам и другим участникам процесса сохранения и строительства храмов, выпускались ежемесячные тематические номера журнала.

Эта работа велась в том числе в сотрудничестве с Всероссийским обществом охраны памятников истории и культуры. В творческой встрече принял участие заместитель председателя этой организации Е.В. Соседов. По его мнению, выход такой книги-пособия – событие долгожданное:

– В нашей сфере людей, занимающихся сохранением наследия, в том числе и церковного, долго ходили предания о том, что существуют некие методички, пособия, к которым можно обратиться, которые можно порекомендовать, в том числе священнослужителям, но это все было как-то очень неорганизованно, неподготовленно для реального использования. И вот благодаря титаническому бескорыстному труду, который осуществил Андрей Сергеевич, появилась возможность пользоваться созданным им пособием, причем не только нам самим пользоваться, но и рекомендовать его. Это очень большой шаг вперед в просвещении и образовании широкого круга людей. Вопросы, которые поднимает Андрей Сергеевич, жизненные и актуальные – это то, с чем приходится сталкиваться нам в постоянной рабочей деятельности. Я надеюсь, что теперь мы сможем на многие вопросы находить ответы.

Е.В. Соседов также подчеркнул, как важно иметь мнение уважаемого, заслуженного эксперта, к которому можно апеллировать в дискуссии с участниками или инициаторами реставрации, в том числе и со священнослужителями. «Поэтому хотелось бы поблагодарить Вас за издание. Мне кажется, это один из важных шагов в дальнейшей просветительской работе», – подчеркнул он, обратив внимание участников, что работа по просвещению в сфере сохранения наследия очень важна:

– Шаг за шагом люди образовываются. Многие вещи, которые еще десять-пятнадцать лет назад казалось невозможным доказать, донести тем же приходам, сейчас уже стали совершенно очевидными, и уже никто не сопротивляется и не спорит.

Вышедшая книга будет полезна не только непосредственным участникам реставрации памятников, но и например, волонтерам, которые помогают в спасении памятников на начальном этапе, полагает Е.В. Соседов.

Прикладное пособие для тех, кто спасает храмы

Книга «Реставрация, строительство, консервация храмов, часовен и приходских строений» вызвала не только очень большой профессиональный интерес, отметила издатель этого пособия Надежда Анатольевна Жуковская.

– И все, кто участвовал в этом процессе, сейчас заинтересованы в том, чтобы купить изданную книгу. Потому что, во-первых, пособие написано очень доступным простым языком – я не думала даже, что так легко можно говорить о таких сложных процессах, как консервация и реставрация памятников. Андрей Сергеевич подробно и просто рассказал о таких сложных вещах, что, кажется, возьми ты в руки топор и молоток – у тебя все получится. Я люблю прикладные вещи, а эта книга как раз выполняет эту функцию, – отметила Н.А. Жуковская, рассказав, что новое издание уже сейчас востребовано людьми: в редакцию поступают запросы из разных городов.

Наталия БУБЕНЦОВА